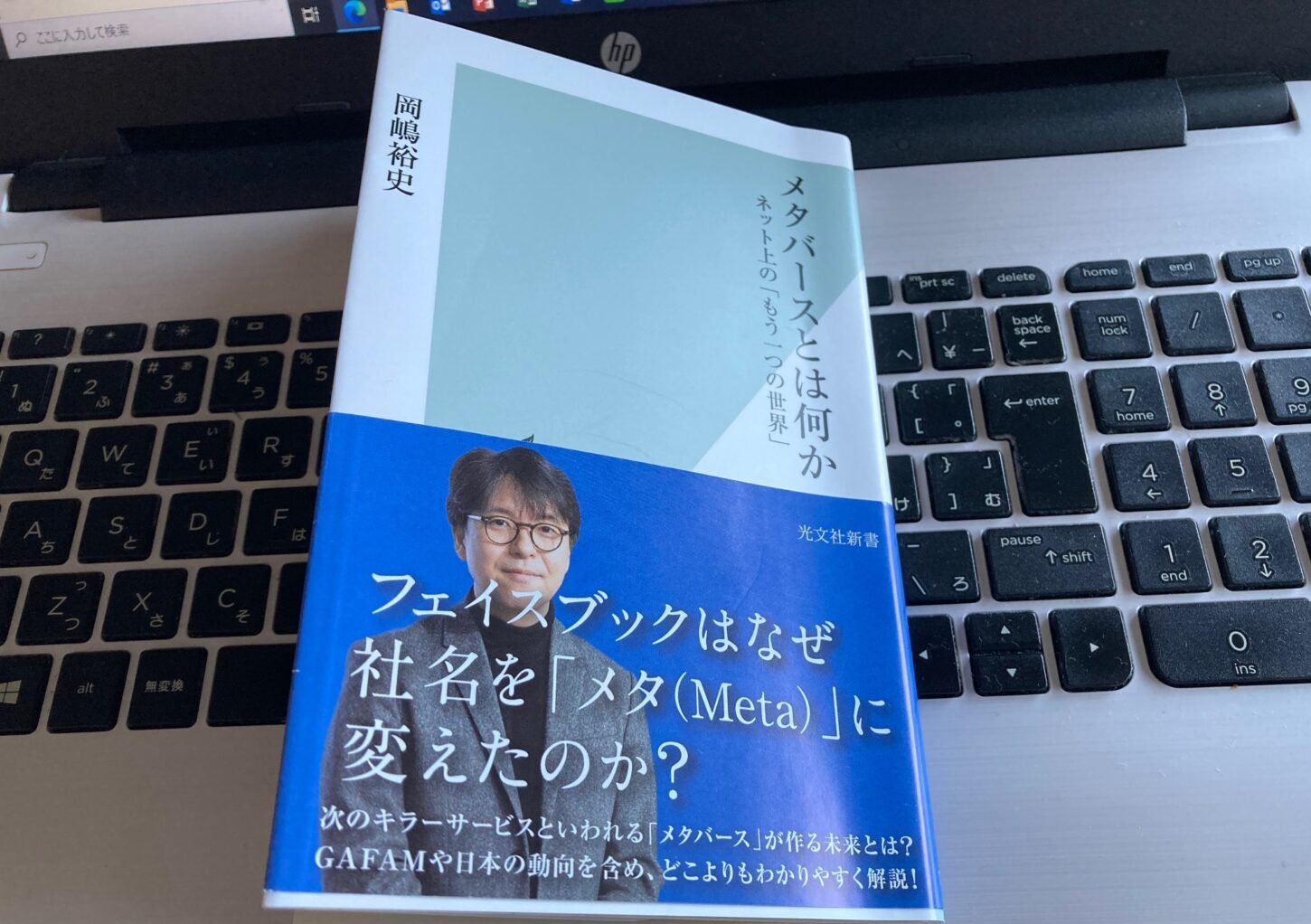

Metaverse を少しかじってみようと。岡嶋裕史氏著『メタバースとは何か ネット上の「もう一つの世界」』:勝手に新書-15

少しずつ、よくなる社会に・・・

先月4月に集中的に行った読書の中に1冊、私にとっては異質な新書がありました。

それは、岡嶋裕史氏著『メタバースとは何か ネット上の「もう一つの世界」』(2022/1/30刊・光文社新書)。

ただ単に、「メタバース」とは何かを一応知っておきたい。

それだけの理由で買い求めた新書です。

メタバースとは

meta(越えた)と universe(世界、宇宙)の造成語であるメタバース metaverse。

岡嶋氏によると、それは、

「現実とは少し異なる理(ことわり)で作られ、自分にとって都合がいい快適な世界」

とされています。

『メタバースとは何か ネット上の「もう一つの世界」』構成

はじめに

プロローグ メタバースとは何か

・仮想現実と疑似現実

・アイドルはなぜグループ化したか

・コト消費はコピーされにくい

・コト消費を脅かすVR

・VRからARへ

・疑似現実ではなく別の世界へ

・現実とは違う「もう一つの世界」=メタバース

・「大きな物語」と「ポストモダン」

・SNSの本質

・SNSからメタバースへ

第1章 フォートナイトの衝撃

・エピック村アップルの戦争はなぜ起きたのか?

・アップストアのみかじめ料を回避

・アイフォーンへの販売ルートを失う

・なぜフォートナイトが勝ち残ったのか?

・仮想現実の中にしか希望はない

・「リアルよりも仮想現実のほうがいい」というリアル

・「慣れ」の問題

・フェイスブックやツイッターと競合

・リアルを超えてもう少し居心地のいい場所

・新型コロナの影響

第2章 仮想現実の歴史

・サブカルチャーは炭鉱のカナリア

・電脳コイル(2007年)

・SAO(ソードアート・オンライン:2012年)

・リセットされる、リアルで固定化された格差

・仮想現実内でのルッキズム批判、リブリゼンテーション

・「セカンドライフ」はなぜ急速に衰退したのか?

・「ファイナルファンタジーⅦリメイク(FF7R)」異例のヒットの理由

・AIの多用

・「ファイナルファンタジーⅩⅤ(FF15)」の評価はなぜ難しいのか?

・「あつまれ どうぶつの森(あつ森)」はゲームか?

・新しいシナリオを発見する喜び

・リフレクションのゼロ化

・仮想現実を現実のリハビリに応用する

・Vチューバーへの驚きのスパチャ(スーパーチャット)額

・デジタルオリジナルに使われるNFT

・eスポーツからリアルスポーツへの進出

・「もう一つの世界:メタバース」での格差

第3章 なぜ今メタバースなのか?

1.なぜ今メタバースなのか?① 技術的背景

・ファンタジーの器としてのコンピュータ

・描画機能 ーCPU

・モニタの解像度

・反応速度

・明暗と色合い

・インターフェース

・テックジャイアントしか勝負できない世界

2.なぜ今メタバースなのか?② 人間の変化

・リアルでなくても構わない人が増えた

・高騰するコミュニケーションのコストとリスク

・承認欲求とSNS

・SNSの限界と「もう一つの世界」

・リモートの方が有効なもの

・仮想現実でどうなる? 恋人とのふれあい

・恋愛のいいとこ取り

・進むリスク回避傾向

・アバターとの触れ合い

・リアルの男性や女性が恋愛市場で敗北する日

3.高齢者とメタバース

・技術に疎い高齢者もメタバースで生きられるのか?

・技術の目的は、人ができないこと、苦手なことのサポート

・高齢ゲーマー

・歳を取っても二次元が好き!

4.メタバースはそもそも必要なのか?

・「ネット世論」の危険性

・ITに追いつけない行政・司法

・それはIT巨人が用意した快適な犬小屋か?

第4章 GAFAMのメタバースへの取り組み

Ⅰ フェイスブック ー最も派手にメタバースを照準

・「メタ(Meta)」への社名変更

・実は脆弱なビジネスモデル

・オキュラス(Oculus)の買収

・貧弱な映像体験

・重装備過ぎたオキュラスリフト

・HMDかメガネ型か

・成人コンテンツの大きな役割 ーオキュラスゴー(Oculus Go)の普及

・オキュラスクエストの成功

・小型軽量化と洗練された外見が必要

・脳による機器操作 ーARのHCI

Ⅱ グーグル ーメタバースを目指さない

・フラットであることはコストがかかる

・SNS展開に失敗したグーグルはVRよりAR志向?

・グーグルがメタバースに取り組む意義は薄い?

Ⅲ アップル ーGAFAMの中で最もメタバースから遠い企業

・日本企業とは異なる「ものづくり」の思想

・端末を介さないアップルのビジネスは弱い

・スマートグラス

・アイフォーンを母艦に

Ⅳ マイクロソフト ー仮想世界への取り組みはミラーワールド路線か?

・マイクロソフトの底力

・ホロレンズ(HoloLens)

・ミラーワールド

Ⅴ アマゾン ーメタバースでもその手のひらの上に

・現物と情報をつなぐアマゾン

・メタバースはアマゾンのクラウド上に?

Ⅵ 日本企業はメタバースで生き残れるか?

・オタク世界の支配言語は日本語

・ミラーワールド志向の行政

・ローカルメディアはなぜ衰退したか?

・地の利があってもテックジャイアントには敵わない

・日本が世界に存在感を示せる産業分野

エピローグ

・「リアル」と「サイバー空間」

・リアルに寄せると、デジタルツイン、ミラーワールド

・サイバー空間に重きをおくメタバース

・メタバースとVR技術

・メタバースは生活全般の包摂を目指す

・本当は不平等なのに、平等に見えるしくみ

・人間がメタバースで死ぬ日

・フィルターバブルに残るのは自分一人

・安っぽくなった正義

・究極のフィルターバブル≒メタバース

・メタバースでのアイデンティティ

・メタバースでの恋愛、デジタル遺産

以上のように、ゲームの世界のことも軸になっているメタバース論。

ゲームにまったく関心がない私にとっては、本書を読む動機自体が本来希薄なのですが。

そこはやはり、一応利用しているFacebook が、「メタ」と社名変更したわけですから、一応基礎的な知識は入手しておくべき。

そのレベルでのことですが、内容的には文化論としての興味を抱かせましたし、これからのAI社会において間違いなく、一つの文化、一部の、あるいはもしかしたら多くの人々の生活シーンに組み入れられるかもしれないメタバース、仮想現実・仮想世界について知っておいてもよいかと。

後日、本書の内容を参考にして、メタバースのリアリティとその文化について考えてみたいと思います。

特に筆者による、SNSの特性・特質と対比させてのメタバースの存在?意義・価値についての考え方には、少しばかり分かるような気がすることもその理由の一つです。

但し、私自身にとってのもう一つの別の世界は、サイバー空間における仮想世界、メタバースではなく、あの世のこととして。

ところで、本書の著者岡嶋裕史氏は、1年前に『大学教授、発達障害の子を育てる』(2021/2/16刊・光文社新書)と題した、ご自身の体験書を書いていらっしゃいます。

メタバースとはまったく異なるジャンルの書ですが、折を見て入手し、読んでみたいと思います。

<勝手に新書>とは

昔、アパレル・チェーンストア企業に勤務し人事・能力開発担当だった頃、市販のアパレル通信教育プログラムと自分で作成開発した自企業社員向け教育プログラムを一体化して活用。

そのための添付作成した副教材のコラムに<勝手に新書>と題して、自己啓発用に1冊ずつ新書を紹介しました。

そのタイトルに少し手を加えて、40数年ぶりに復活させて、これからネットで注文したての新書を中心に当サイトにメモ書きしていくシリーズです。

新書でない場合もあり、選書やハードカバー書の場合も。

いずれにしても新刊書中心なので、新鮮書、というわけです。

と初めは「しん・せん書」と言っていましたが、意味不明気味なので、単純に「新書」と一本化しました。

今回はその第15回です。

少しずつ、よくなる社会に・・・

この記事へのコメントはありません。